El problema que la Argentina atraviesa -y no de ahora sino desde hace décadas- no es económico. Esa severa dificultad tiene, sí, consecuencias económicas; pero su naturaleza no es económica. Por lo tanto todo intento de encontrar soluciones de ese tipo será atacar los efectos del problema pero no el problema en sí, con lo que probablemente el alivio no se encuentre y la situación se agrave.

El problema de la Argentina tampoco podría considerarse esencialmente político (aunque sí tiene más conexión con la política que con la economía). El problema de la Argentina es, en definitiva, jurídico, es decir, un problema cuya génesis se origina en una hermenéutica legal específica que fue instalada en el país hace exactamente 73 años y que desde entonces cambio el eje axiológico por el cual el país venía gobernándose desde 1853, originando la debacle económica, social y de todo orden en que, desde entonces, se debate la Argentina.

Las fechas clave -que una línea del tiempo permite observar con toda nitidez- transcurren en un lapso muy corto que corre entre enero y mayo de 1946. En esos cinco meses, el gobierno peronista dictó 16268 decretos (esto es, más legislación que todas las leyes vigentes combinadas en el país desde mayo de 1853 hasta ese momento) que cambiaron radicalmente la fisonomía legal del país y que tuvieron un impacto severísimo en el desempeño económico-social de la Argentina desde entonces hastahoy.

Repito este dato para que quede claro: el gobierno peronista dictó en 5 meses más legislación que TODA la que el país había acumulado en los 93 años anteriores. Esa legislación era completamente inconstitucional, totalmente antagónica con el espíritu y la letra de la Constitución, que es la que había gobernado el país en el siglo anterior y que lo había depositado entre las 10 primeras potencias de la Tierra por ingreso per cápita (había llegado a ser el número uno en 1896-1898).

La Corte Suprema de Justicia, en una agachada de cobardismo histórico pocas veces vista en una nación republicana civilizada, avaló esa legislación que luego fue transformada en ley ómnibus con el número 12922 en noviembre de 1946 y que es aún hoy legislación vigente.

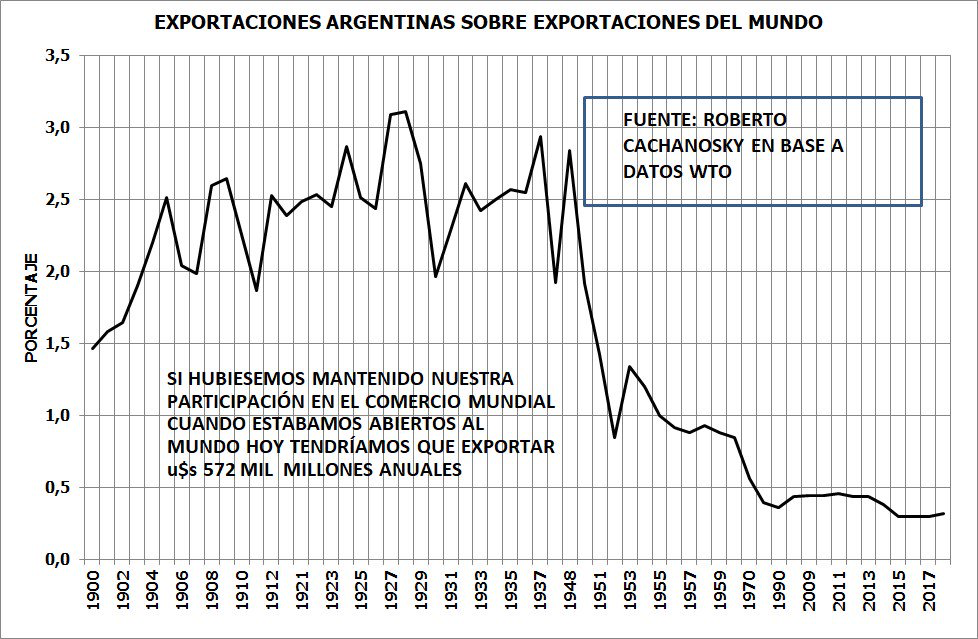

Ese conjunto de disposiciones transformó al país en una república fascista, con culto a la personalidad y al caudillismo, cerrada al mundo (es absolutamente impresionante ver como el gráfico de participación argentina en el comercio mundial muestra una caída vertical a partir de 1947, fuente Roberto Cachanosky), estado-céntrica, con severas restricciones a las libertades consagradas en el capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Constitución y con una carga regulatoria de crecimiento geométrico que no ha cesado hasta hoy.

Esa legislación paralizó al país, detuvo por completo el ritmo de crecimiento que venía trayendo desde mayo de 1853 (también es completamente impresionante ver como la curva de ingreso per cápita cae dramáticamente a partir de 1947, fuente Roberto Cachanosky) y nunca más permitió su recuperación.

Mientras ese nudo ideológico de legislación no sea removido, la Argentina no tendrá destino. Y no lo tendrá sencillamente porque la ley lo impide: impide trabajar, impide emprender, impide crear, hace estratosféricamente caro iniciar cualquier explotación, sea ésta industrial, comercial, agropecuaria o energética; impide expandir la base de trabajadores registrados y extrapola la pobreza con culto a los salvadores de la patria y al clientelismo. La ley esta armada para eso y mientras la ley no se cambie es eso lo que va a producir.

Lo que formatea el perfil de los países es la ley que los gobierna. Los países son diferentes porque se dan a sí mismos leyes distintas. A su vez la ley es votada por funcionarios que los pueblos ponen en las tareas legislativas y se supone que los pueblos eligen a esa gente porque comparte con ellas un modelo de país determinado. Por eso se dice que mientras no se corte el círculo vicioso cultural que hace que la gente vote candidatos que a su vez expanden la legislación fascista no habrá forma de resolver el problema.

Después de medio siglo de luchas intestinas que se desataron a partir de la Revolución de Mayo, en donde el país fue el escenario descarnado de una lucha muy parecida entre el caudillismo y la república (“Civilización y Barbarie”, decía Sarmiento), con el triunfo sobre Rosas en Caseros, parecía que la Argentina se dirigía a construir una base legislativa republicana (que emanaba de la Constitución jurada en Santa Fe) que terminaba con las pulsiones autoritarias que la habían atormentado desde el fin de la Colonia hasta la sanción de la Constitución.

El triunfo de ese ideario liberal dio vuelta al país como una media, transformado lo que era un desierto infame y analfabeto en una república moderna y avanzada que llamaba la atención, por su crecimiento y por su cultura, de todos los puntos cardinales del globo.

El fascismo peronista y sus 16268 decretos voltearon ese modelo. Desde ese entonces (no hay más que mirar cualquier gráfico de coordenadas del tiempo) el país no ha dejado de caer, de aumentar su pobreza, de multiplicar sus grados de corrupción, de incrementar su marginalidad social, su inseguridad, su encierro y su manifiesta antigüedad.

Mientras se siga tercamente creyendo que se puede modificar el rumbo sin hacer desaparecer ese corazón legislativo fascista, todo esfuerzo será inútil y nos quedaremos con los dos costos: el del esfuerzo y el de ver que no ha servido para nada.